“提问”,是我们在回望2018 年时头脑中所涌现出的词汇。“提问”意味着不确定,也意味着某种能够穿透现象直指内核的批判性力量。艺术本身即是一种提问,艺术家的独立立场和自由思想使得他比普通人能够更加敏感、尖锐地揭示出存在的问题,并通过创造性的艺术语言,将之昭示在世人面前。因此,“提问”也是艺术生命之所寄。问题因时而变,提问永不终止。

——新经典 ——

年度艺术人物:应天齐

ARTISTS OF 2018:YING TIANQI

当代与民间

THE CONTEMPORARY ART

AND COMMON PEOPLE

应天齐的艺术长期深植于民间,在艺术圈内竞相标榜国际化时尚化的时候,应天齐却执拗地返归乡土,并从中汲取当代艺术本土化的真实动力。无论是西递或芜湖古城,在中国的版图中均非显要,更非文化艺术的中心,但应天齐却在对这样微小标本的持续审视与解剖中,呈现出中国民间社会几十年来沧海桑田的历史进程。

与许多学者一样,应天齐对传统文化遗存抱有复杂的情感,一方面被它的优美、诗意与沧桑而触动;另一方面也为沉淀其中的宗族、集权、男尊女卑等历史阴霾而喟叹。因此,他在竭力保护传统遗存的同时,以当代艺术的眼光切入,努力将传统文化资源转化为今日创作的有效动力。凭借鲜明的问题意识,个人化的工作方法,将文化遗存带入当代,带入现代人的生活图景。

应天齐的艺术和行为植根于广泛的社会进程内部,社会和历史正如一面巨大的画布,包含无限可能和明显限制。他在“画布”前审视、权衡、生发……这件巨大作品的“走向”并非个体所能左右,成败亦不是最终目的。重要的是,应天齐的努力让我们相信,当代艺术依然具备启迪民智,改善文化,助力社会的潜在动能。

应天齐 魔方 装置之一 100cm×159cm×159cm 木箱、视频、玻璃箱、灯片、芜湖市民签名古砖

走进民间——关于当代艺术本土性的根性思考

采访人_于海元

“我就是走到民间去,走到老百姓当中去所思所想并产生共鸣,已经很开心了,我把这当作艺术行为的一个过程。”

库艺术=库:去年“应天齐西递村艺术馆”落成,为您与安徽西递古村落三十多年的渊源写下浓墨重彩的一笔。您如何评价您与西递之间互生互长的关系?

应天齐=应:其实不只是西递,包括芜湖古城,我和其他艺术家的不同点在于,我对这些小城市小村落及其古老文脉有很浓厚的兴趣。对故乡的眷恋使我无论走出多远,最后还是会回到这个点,我也不清楚是为什么。说到底,还是个人习性使然。

我这个人从来不愿意跟风,’85美术新潮之后,很多人去了国外,我也有机会出去,但我反而走向了一个不为人知的古村落。这也是理论界当时对我比较疑惑的一点。但我恰恰认为一个细微的点也许很重要。西递村融汇了漫长的中国历史进程中集权、宗法、专制、自由、反抗、现代等等,这些都凝聚在西递村的古老建筑形成的氛围之中。徽商在外赚钱,买官鬻爵,然后回老家修后花园,这些房子无不透露出宗族集权和男尊女卑的封建礼教。那些高墙深院渗透着陈忠实《白鹿原》中的某些感受,我是带着自己的反思甚至批判去面对这些古建筑。

我以西递这个很小的点作为参照,展开对民国以来,我所能触及到的这段历史现实力所能及的透视与思考,并融入我的版画中。所以《西递村版画》绝不仅仅是版画的意义,而是我的艺术观念递进中绕不过去的一个出发点,后来《世纪遗痕》作品展出,批评家也总是要追溯到《西递村版画》这个根本上。

1989年在安徽芜湖大庆剧场家中斗室作西递版画

2018年应天齐西递村艺术馆展厅现场

库:三十多年来,不止西递,包括您在深圳观澜、安徽芜湖古城的一系列行为计划,为了文化遗存的研究与保护费尽心力,为什么选择这样一条艺术道路?

应:我关注的从来不是绘画本身,包括《西递村版画》在内,我关注的是一种对于集体审美意识的反叛,是个体对于社会和历史的重新审视和思考。艺术家最重要的是尊重自己的内心的真实情感。最近有关“抄袭”的话题在艺术界引起轩然大波,但被指控的作品明显并非发自艺术家内心真实情感的表达,也不符合艺术家个人的生活现实、个性特征、文化状态,而艺术最重要的就是要和人发生关系,因此我一再强调批评界在审视作品之际对艺术家“田野考察”的重要性。

我这个人重情感,朋友、师生、家乡、家庭都很看重。无论到哪,如果一间酒店住得舒服,我就不换了。在黄山和西递,我住的一直都是同一家旅馆,从来没换过。虽然是小事,或许具有特别意义。所以当我们讨论和剖析一个艺术家的时候,一定要把他的作品和他这个人结合到一起来看,孤立地强调文本或孤立地看待作者都是有失偏颇的。

2014年安徽芜湖古城拆迁现场应天齐实施万人捡砖艺术计划

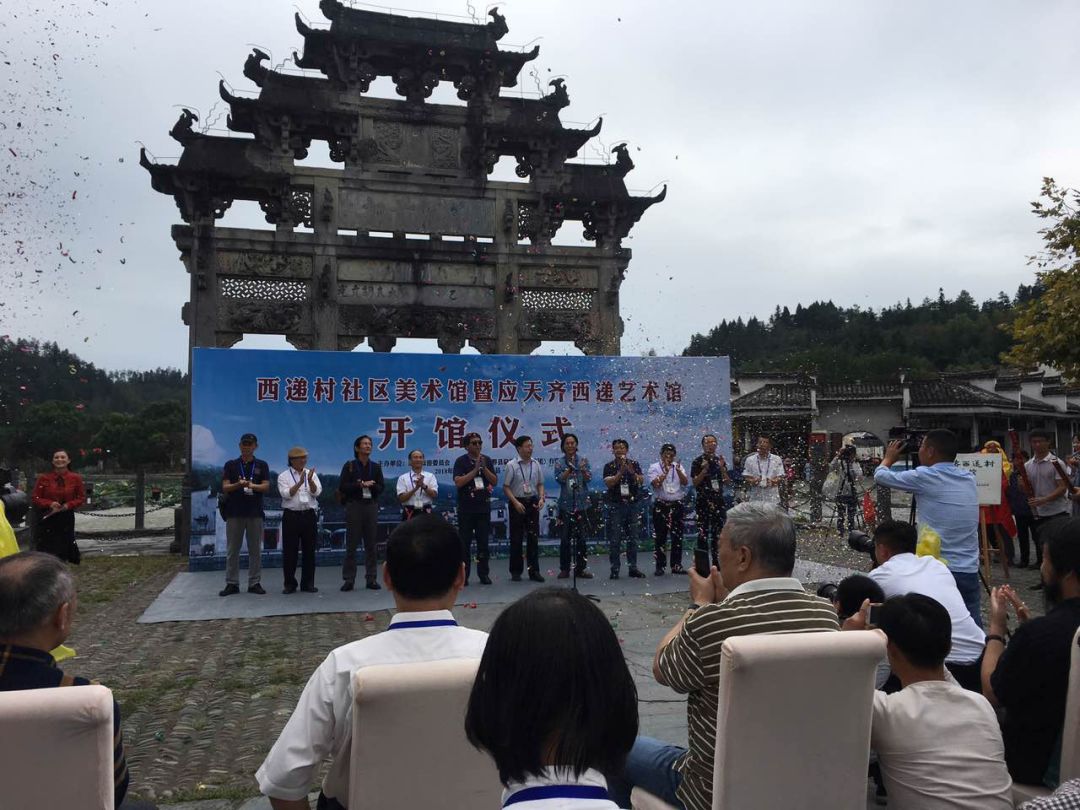

应天齐在安徽黟县西递村为参观艺术馆开馆仪式的嘉宾导览

库:应天齐西递村艺术馆、芜湖古城万人捡砖纪念馆的设计建造,表现了一个村庄和一座城市对一位艺术家的尊重和信任。这种尊重和信任,您是如何赢得的?

应:对我来说,我还是当作一个艺术行为去做的。去年我在深圳做了一个展览叫“走进民间”,我旗帜鲜明的提出这四个字,把这当作我近期的艺术观念。西递村艺术馆很早就有,比较小和简陋,后来他们要在村外给我修建一个大的美术馆,我却并不喜欢,我始终觉得把它放在村子里面才有意思,后来在村子里找了一个比原来更好的古房子。去年整修后重新开馆。我是想把它当作一种个人观念的体现和一种文化态度,今天大家都在奔高端,寻找高地,抢占山头,争着到北京和中国美术馆去显示自己的成果,忙着确立自己在体制或艺术史上的定位,我对此恰恰很反感,于是走回了艺术的原发,走向乡村和城镇。

多年前我曾和已故油画家陈逸飞先生一同接受采访,记者问陈逸飞,是否认为自己会被载入艺术史?陈逸飞很低调,说不会记载。他解释说汉代没有画家记载,唐代比较多一点,到了清代画家就更多。他说美术史的这本书还要不断加厚,再过五百年,明清画家可能记载的只剩下唐寅和郑板桥,其他都消失了。陈逸飞觉得美术史不可能记载他。后来记者问到我,我只好老实说自己还真没想过这个事。只是从小喜欢画画,职业就是画画,一辈子的爱好跟工作密不可分,在这一点上已经很幸运了,也很快乐,所以,从没想过美术史的事情。其实想也没用,美术史都是身后之事,记与不记自己也不可能知道。惦记它干嘛,这个初心至今未改。

我经历的这样一个时代的艺术家能有几人在历史上留名?留名又怎样?所以搞不搞纪念馆我根本无所谓,我就是走到民间去,走到老百姓当中去所思所想并产生共鸣,已经很开心了,我把这当作艺术行为的一个过程。现在来看,最起码这个艺术馆给西递村带来了一定的好处,宣传了西递,增添了古村落的文化品味。西递村现在是桃红柳绿,游人如织。而《西递村版画》表现的是我当年看到的那个冷峻、孤寂且带有一种圣洁的宁静古村落。我笔下艺术化诗化的西递和当前世俗化的西递之间,也构成了一种对比关系,这是我所关注的,而非对我个人的褒奖或者定位。

2018年9月应天齐西递村艺术馆开馆现场

库:听说在这次芜湖古城万人捡砖纪念馆的确定过程中,民众的声音也是一大推动力量,这是否也是您多年来努力所希望看到的?

应:是的,很有趣,这个捡砖的事情是2014年在政府的支持下做的,这个行为做完之后,经过媒体广泛报道,捡砖的废墟变成了一个很有名的地方,政府反而不能对这块地随意处置了。后来还是交给开发商去开发,但是有土地挂牌条件的,这个挂牌条件我也亲自参与制定。捡砖活动从某种意义上制约了过分开发的商业行为。另外我在做芜湖古城改造顾问的十余年间,团结了规划专家和建筑专家,比如说挂牌条件中要保留古城所有的街巷,建筑物不能超过三层楼高,尽可能原汁原味修复古建等等。

其实开发商接手后,在规划一开始并没有万人捡砖纪念馆的,因为跟他们没关系,我在参加审议规划中不想为了突出个人提出这件事。结果等到古城开始修复之后,芜湖报纸上刊登出一篇文章,题为《还记得四年前捡的“芜湖古城”的古砖吗?》,提问“它们今存何处?是否会被遗忘”?民众的声音还是很厉害的,这就倒逼开放商去跟政府商量,没过多久他们就打电话来请我过去。告诉我要建立万人捡砖纪念馆并听取我的意见,我就建议这些古砖一定要用到建筑上去。那些由老百姓亲手捡来并且签过名的砖也是文物,要由博物馆来收藏,我也提出了相应的一些处理办法,并在新建的古城中如何将这些作艺术化呈现。

我觉得这就是一个行为艺术的过程,这个过程还在继续,并没有结束。五年前我发起的万人捡砖活动就像一颗种子,直到今天它还在生长。我觉得这恰恰和当代艺术的逻辑关系是非常对应的。如果你去现在的西递村艺术馆你会发现,里面摆放着我曾经在2012年威尼斯双年展上展出过的当代艺术作品,墙上循环播放着影像作品,和三十年前的《西递村版画》作品,相互映衬不断生长。

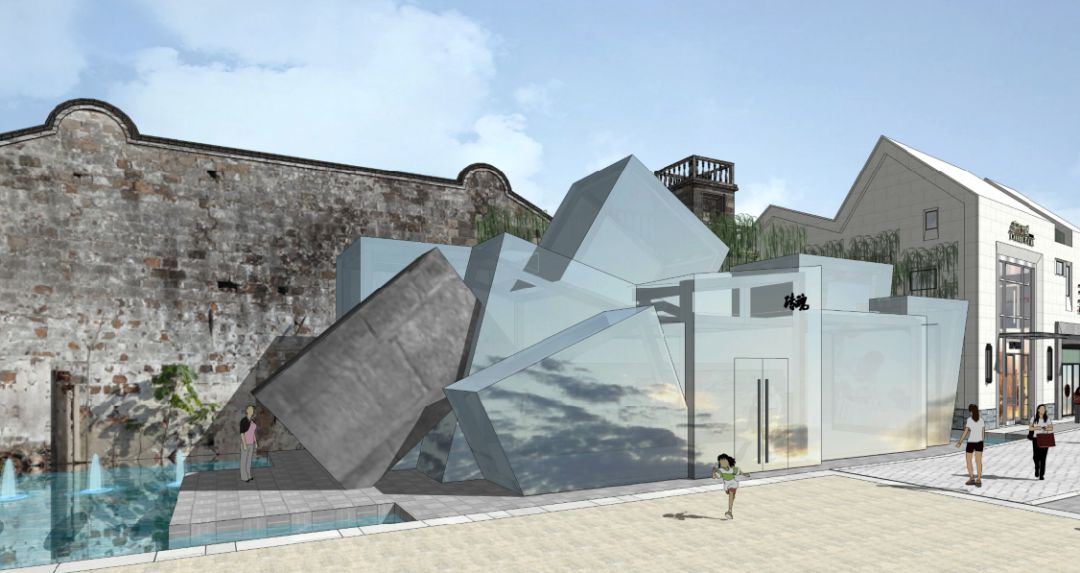

芜湖古城应天齐万人捡砖纪念馆模型 建筑设计:应天齐(深圳博涛设计公司协助完成)

芜湖古城应天齐万人捡砖纪念馆建筑设计效果图 建筑设计:应天齐(深圳博涛设计公司协助完成)

库:当代艺术强调艺术家的个人立场和艺术主张,但如果转化成社会工程,则牵扯很多方面的利益和声音,艺术家在坚持和妥协间如何做出取舍?

应:我就用一个办法来解决这些问题,把自己的利益和劳动付出完全置之度外。比如说做芜湖古城顾问,我不要一分钱的报酬。政府要给我顾问费,我说为家乡做事不收一分钱。甚至有几次回去参加评审会的机票都不找他们报销,自己找个酒店住下来,第二天就出现在会场。我面对开发商也是这样,根本不谈自己的任何利益。无欲则刚,当你不为自己的利益考虑,你说的话就比较有力度。我觉得一个当代艺术家在和社会、商业的博弈过程中,一定要保持独立的身份,一定要有置身于利益集团和利害关系之外的独立立场。

去年秋天,我在西递村艺术馆开馆仪式发言时,我哽咽了,你对家乡的真实情感,对文化的虔诚,装是装不出来的,别人是能看到的。那么你在博弈的过程当中就有一种正义感存在。无论是政府还是开发商,他们就认识到应天齐是一个真诚的艺术家,他真的是对家乡有一份深厚的感情。

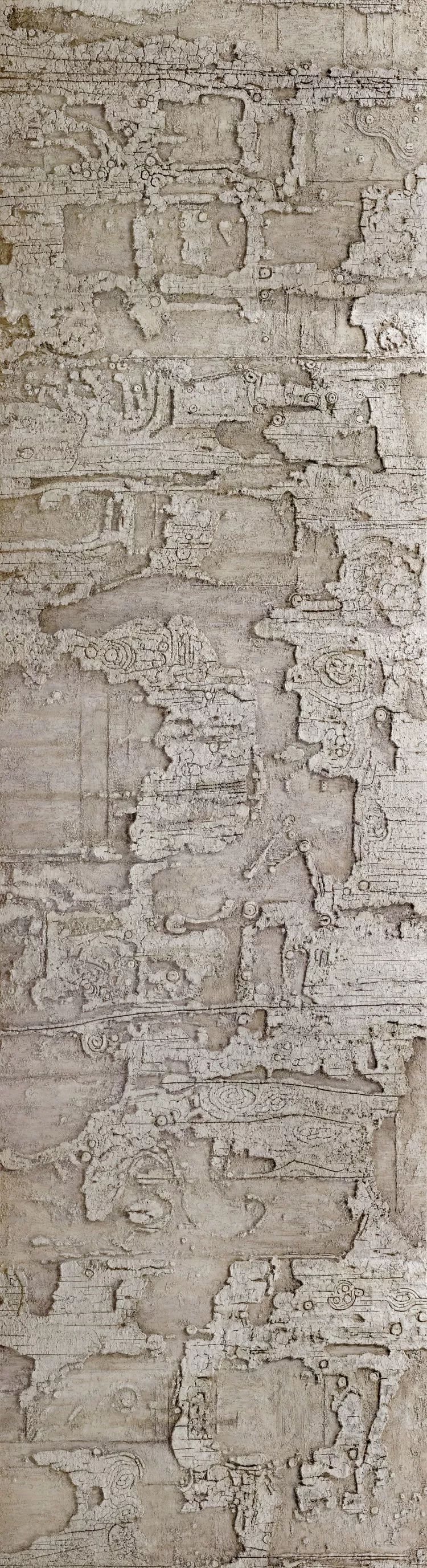

(请横向观看)

应天齐 气韵 610cm×168cm 混合材料 2018

库:某种程度上,您是以自己的观念和行为在“社会”这个大画布上进行创作。不同在于,绘画可以由艺术家自主支配,而社会作品则面临着各种力量的共同塑形,因此它最终可能会超出个人的把控和想象。这是否既是问题所在,也是有意思的地方?

应:实际上画一幅画也是不可控的,我常常面对一件未完成的画作,处在一种焦虑当中,不知道它的结果是什么。作画也要顺势而为,画着画着就变了,跟最初的设想不一样。刚才谈到万人捡砖纪念馆的事情,也是在等待机会,顺势而为的结果。

我从西递村开始进入了一个跨时空的,至今逾三十年的“时代画卷”,这个画卷涵盖内容很丰富,周期很长,也很有意思。我曾经写过一篇文章《从一个村庄到一个城市》,三十年前西递村是处于农耕文明面向工业文明的进程当中,是改革开放初期的社会现实,2000年之后,中国进入了经济高速发展和城市化的进程,这时我又和故乡芜湖古城相遇。

我生活的这一段时间,从1949年到现在,真的是跌宕起伏,应该说是中国历史上一个非常重要的时期,将来我们的后人去看这段历史的时候也会觉得非同反响。未来无法预测,尘封的往事只能从书本上读到,因此我只想真实地抓住我所见到的一些东西,去表达我对社会现实和历史变迁的看法,或许对历史能够起到一定的补充作用,作为档案现实主义的记录能够触摸到一点真实。个人的作用也就只有这么一点,所以我一直坚持不懈地游走于绘画、行为、影像、装置、社会实践的各种可能性之间。

应天齐 玄关之二 110×150cm 混合材料 2013

库:我们看到您将当代艺术的观念注入到社会土壤之中,创造出的不止是有形作品,还在无形中改变了人们的认知。证明当代艺术不止能带来时尚和财富,也不只有抄袭和模仿,也可以促进实实在在的社会进步和公众意识提升。把这有形的和无形的汇聚起来,可能才是您正在创作的一幅看不见的“巨大”作品的全貌?

应:是的,对于当下所发生的抄袭事件来说,我不同意因此去否定中国当代艺术。正如绘画史上,印象派的出现是对欧洲学院派和古典油画僵化体系的一种反叛,而印象派恰恰和东方的浮世绘有密切关系。是学习、借鉴、模仿浮世绘的结果。我在美国洛杉矶看过一个大型展览,叫《印象派与浮世绘》,把浮世绘和印象派的作品放在一起的对比展,这些作品有的甚至在构图和造型上都有雷同。我们都知道梵高曾经临摹过浮世绘的作品,但决不是抄袭,是一种学习的过程。在中国当代艺术发展的早期,学习、模仿和借鉴西方都是存在的,东西方从来都在相互学习的过程中,但不是拷贝和抄袭,现在把这两个概念人为模糊和混淆,以此否定当代艺术,我觉得是极其错误的。

中国现当代艺术的出现在上世纪80年代,强有力地冲破了革命现实主义单调的宣传教化的创作模式和禁锢,才有了今天艺术繁荣的新局面,当代艺术所起到的作用功不可没,不能因为一个人的抄袭行为,而否定了当代艺术在中国美术史上的重要贡献。从我个人的体验来说,从本土的地域性和根性所产生的当代性是有线索可寻的,记得在中国美术馆《世纪遗痕》展览研讨会上,理论家们不知道要把我的作品归到西方什么主义或范式中去,刘骁纯先生当时说:应天齐的作品,提醒我们的理论界是否要按照西方的标准来衡量中国的当代艺术作品。“世纪遗痕”是《西递村版画》探索的推进,是作者自身肯定中的否定,这才是你自己。

最近我在关注深圳大芬油画村,我在想一个问题,大芬村生产那么多画,它们是艺术吗?不是艺术又是什么?到底什么是艺术?整个大芬的年产值是21个亿,他们还会怎样发展?多少年以后会是一个什么状况?别人可能不关注这些民间现象,但我会关注,而且从中发现一些问题,比如当代艺术领域的抄袭和大芬村有什么区别?等等。

对于当代艺术的认识,借用刘骁纯先生的话来说,是艺术家在司空见惯的生活中,发现问题提出问题,从而形成贵族化的思考,然后再把这种贵族化的思考转换成普通人接受的,平常的东西。并具有问题意识。

他的这个总结对我影响很大,我觉得他说得既浅显又很有意义。比如应天齐西递村纪念馆的建立,别人可能觉得这个家伙想青史留名,或者为宣传西递村作广告,如果从表面去看可能会得出这个结论,但我看重的却不是这一点,而是这件作品和这个村落间的生长关系。无论西递村因为商业旅游胜地而变迁,你一走进西递村艺术馆就会有一种肃穆之感,让你重新反思西递村是什么,历史是什么,现实是什么,此刻的“西递版画”成为历史变迁的座标,看似世俗化的东西,却成为艺术家艺术观念和生存跨度,以及整个艺术过程中艺术行为的一部分。

应天齐 灰色的乐章之二 150×170cm 混合材料 2015

应天齐 遭遇蒙德里安之九 122×122cm 混合材料 2013

应天齐 遭遇蒙德里安之十四 122x122cm 混合材料 2013