莫芷

MO ZHI

1988年 生于四川

2010年 清华大学美术学院绘画系 学士

2013年 清华大学美术学院绘画系 硕士

至今 任教于清华大学美术学院绘画系

编者按

“莫芷”,这个名字本身就散发着草木的清气。而她的画,却并非仅仅是可爱淡雅,有时甚至带有了一点残酷的味道。独属于“80后”的那点小小的自我保护与坚持,在略带固执与鄙夷的眼神之下,是一个柔软洁白的童话世界。

打通自我与外部世界的联系,不断在怀疑与否定中建立起属于“自我”的确信,这是我们每一个人所必经的道路。而幸亏有了艺术,艺术家得以将自己难以言说的情感与体验,通过每日细细密密的劳动,一点点缓慢而真实的表达出来,让外界看到,让自己释然。

睐 直径150cm 布面油彩 2015年

库艺术=KU:你为何喜欢在作品中带点魔幻色彩?

莫芷=M:首先我觉得“魔幻”是“80后”一种普遍的艺术上的倾向。我以前一直跟朋友开玩笑,说可能是小时候看过《动物世界》的缘故,“80后”对现实或多或少都有一点逃避,不像70年代或者60年代生的人对现实有一种责任感。

“80后”经历了一个社会发生变革的时代,我在4岁到6岁的时候,很明显感觉到物质商品涌入了我的生活,在这之前可供你选择的并不多,但突然有一天这一切改变了。电视里在放《北京人在纽约》,你有了可以购买一切的机会。人也在发生改变,大家不再以集体的面貌出现,我们父辈那代人可能一辈子就在一个单位里工作,认识的人都在一个圈子里,彼此非常了解。但我们这代人年轻时是朋友,但过了十几年我们的生活可能已经完全不同,现实变得看似充满机会又有很多不确定性。

但人可能就是这样,选择太多反而会有一种逃离,又可以叫回归。艺术也是这样,“魔幻”就是从这里开始,是一种对现实的“逃离”,又是在现实中安身的一种“回归”。这时你在艺术里好像就寻找到了一种释放的方式,可以从中得到一种安定感。也许从那时起就注定了我会走上“魔幻”这条路,包括我身边的很多同龄人也都有这样的倾向。或者不要简单称之为“魔幻”,而是通过对现实的疏离,去追逐内心的直觉,而这种直觉本身是无法用语言言说的。

她·No.5 150x150cm 布面油彩 2015年

KU:你在一开始进入创作的时候就有这方面的意识吗?

M:一开始就有。最开始你自己以为它是童话,但其实并不是,它就是你自己内心生长出来的东西,你就不自觉的要往那上面走。

我能感觉到对于“魔幻”的需求是潜藏在现在很多人内心里的一种艺术源泉,不可以回避,无论走到哪里都很容易再次相逢,哪怕它们被隐藏在作者看似非常理性的某一种观念之下。因为艺术是不可以说谎的。

KU:很多的作品里都画了自己,为什么?

M:很简单,因为看谁都不是很顺眼,他们都没有长成你喜欢的那种“美”的样子。从前我是一个自卑的人,但越来越觉得自卑原来可以变成一种自信,突然之间有一天觉得艺术原来是可以拯救人的,就像苏格拉底说的认识你自己,让自己更通透。因为更了解自己,你就会知道我和别人有什么不同,会知道自己想要什么。

我选择自己的形象,就是因为我觉得自己长成了我自己想要的样子。你心中有一个“原型”的概念,把所有的形象放进去筛选一遍,唯独自己的形象恰如其分,刚刚好。

玉人歌之蓝 直径150cm 布面油画 2013年

KU:但画中的你和现实中你给别人的印象感觉并不太一致。

M:因为你看到的只是我的一部分,真正的“我”在皮囊里面。画里的就是揭去皮囊之后的“我”,我们就都是在画自己灵魂的样子。

KU:画里那个是更真实的?

M:我会更喜欢。我现在有时候不太画自己了,会去画一些朋友或者我认识的人。你需要不断地去找一个现实当中能够跟你灵魂匹配的视觉形象。但不是那种通俗意义上的美,它就是一种味道。

玉人歌之蓝II 直径150cm 布面油画 2016年

KU:让艺术家去解释自己作品中的意象会有一点困难,但还是要问一下,为什么你的作品中会对“蚂蚱”这种形象情有独钟?

M:从某种意义上来说,蚂蚱长得很魔幻。我很喜欢蚂蚱,当你去认真观察它,会发现蚂蚱其实是一种非常非常精致的昆虫,值得你去反复的把玩。我看到很多清代末期贵族子弟养蝈蝈的笼子,象牙雕刻紫檀镶边,非常精致,你会觉得跟蝈蝈很配,如果换作另一种昆虫就不见得那么般配。

另一方面,我觉得它代表了一种无知和蚕食,它好像不停地在吃,喂什么就吃什么。它的眼睛很大,有一种很怪异的美,当它被放大的时候会很恐怖。我甚至希望以后能够画出比人大无数倍的蚂蚱。

蟾宫客 180cm×120cm 布面油彩 2012年

KU:你希望蚂蚱在你的作品中是一种非常可怕、恐怖的庞然大物,还是更希望它是你身边一个可以操控的巨大玩具?

M:我希望它是一个很明显的无知和蚕食思想的化身,就像卡夫卡《变形记》里的大甲虫。它一定要大,大才能显现出人的肉体跟灵魂之间的那种不匹配。我觉得我画这些画的时候还是有一点收敛,还可以再夸张一些,再大一些,但有时候自己也会怕被一些力量降服。

于我而言,艺术并不是可以随心所欲的。我认为我跟艺术的关系也是一种彼此之间互相降服的关系,我没有办法把艺术当作我的工具,它有时候可能不听我的话。如果把蚂蚱无限的放大,它可能会传递出一种我们所有人都很恐惧的一些东西,我觉得那是未知的恐惧。

夕凉秋蚱唱 180x120cm 布面油画 2012年

KU:你的作品中总会有一些非常细腻、繁复、复杂的细节出现,这肯定需要花费大量的时间和精力,画这样的东西对你来说是一种享受?还是天生喜欢?

M:两种情况都有。看到太简约的东西你会浑身不自在,就像把一个现代设计师放到一个中世纪的教堂里,他会觉得浑身不自在一样,而我恰恰是他的反面。我知道现在是一个崇尚简约,欣赏包豪斯的时代,所以我经常会觉得自己和这个时代格格不入,但你又要忠实于你自己,喜欢繁复也没有什么错。而且我认为繁复是女性艺术家非常重要的一个特质,很多女性艺术家的作品都好像是从一个线头开始,织毛衣一样,一步一步的延展开来。

这个时代是一个男权社会,你会觉得没有目的的去做事情是不应该的,是有罪的。但其实有时你做事可以不需要有一个目的,就是一点一点的在消耗自己的精力,但是在消耗当中又觉得很愉悦,然后不断把这种东西堆积起来。

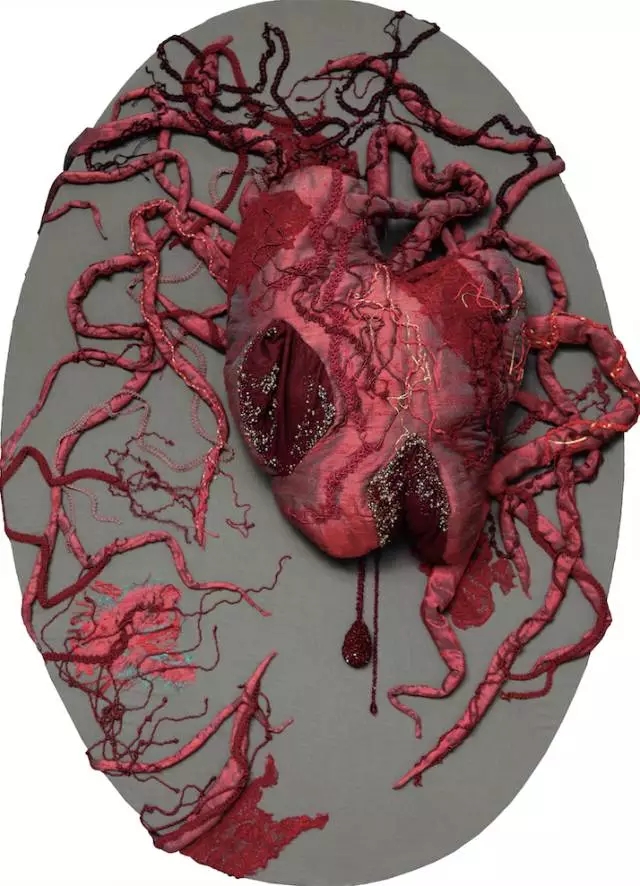

我心已碎,但却很美II 100cm×70cm 装置 2016年

KU:你在年轻艺术家里面属于功夫非常好的,想必当年也是下过一番苦功的吧?

M:我倒觉得不是一个“功夫”的问题,更像是你的一个心路历程。“功夫”是可以训练的,但我现在越来越觉得它不是训练的产物。我是一个剑走偏锋型的人,从最初开始学画父母就让我不要用那种系统的方法去学,所以我一开始就是信马由缰,经常会从左边画到右边,从右边推到左边,最后两边接不上。后来慢慢熟练,当最后左右两边终于胜利会师的时候,内心无比地喜悦,你终于知道可以用一种推演的画法把一个东西整体的表达出来。

画的“功夫”,不过是另一种认识世界的方式。我们往往都是被局限在一个画的方框里面,你必须要在这个边界里面完成你的作品。但如果这是一张无限大的纸呢?所以我觉得对于我来说它不是一个技术性的东西,它就是一个你认识世界的方式。

与非·非鱼 105cmx270cm 布面油彩 2016年

KU:石冲作为你的研究生导师,对你的影响大吗?

M:挺大的。原来一直觉得自己画得是很浪漫抒情的童话,是石老师让我能够跳出来,客观的去问自己为什么画这些?他是在用一种非常深沉和严肃的眼光去看待艺术,以至于我不再像从前那样,只是凭散漫无羁地凭借直觉,去感受和捕捉艺术中的灵感。作为一个艺术家,你必须要有职业素养,你要有一个前进的理论深度,要不然可能10年、20年过后,青春过去,激情用完,荷尔蒙停止分泌,你也就失去了艺术的原初动力。

石老师一直跟我说要做一个正常的人,正常的人是怎样的?就是你不要去透支自己原初的艺术创造力,在艺术中你当然要去创造,但你更要去思考,人是有理性的,在艺术中理性有它的价值。而且我觉得艺术家需要不停地自我审视,自我修正。佛教讲“正见”,什么叫“正见”?怎样才算“吾日三省吾身”?这很难去

界定,只有你在跟自己对话的过程中不断地去感受,然后靠你的天分去领悟。我至今认为我并不是石老师学生当中最有天分的,但他对我的影响是很深远的,我希望能做一个走得更远的艺术家。

苏菲的秘镜 180cmx120cm 布面油彩 2015年

苏菲的秘镜(局部) 180cmx120cm 布面油彩 2015年

KU:你的作品兼具了技术、视觉、个人特质,虽然年轻,但已经呈现出很早熟很完整的艺术气质。你自认是一个理性的艺术家吗?

M:我觉得自己可能过于理性了,我会很努力地把自己原初的冲动压抑下来。包括我刚才说的为什么没有把蚂蚱画得更大?就是因为我有特别多自己的经验,有一种从小到大养成的观察世界的方式,说难听一点,就是有很多坏习惯丢不掉。

就像我缝制自己的装置作品,就是手缝,缝到底,用最土最笨的方式浪费很多时间,但这又是我看待世界的方法,什么事情都要亲历亲为,累死也在所不惜。

所以我的绘画也是如此,一定要尽善尽美的把它表现出来,这可能是我的局限,也是我和别人不同的地方。正因为我是这种方式,所以才很大程度地抑制了自己感性的部分,我希望以后能够慢慢学会让感性的部分舒展开来,要不然自己也会很痛苦。

蛰蛰如斯之三 直径150cm 布面油彩 2014年

KU:你对自己以后艺术的发展有没有什么想法?

M:就像刚才说的,希望能够把自己那种经验和习惯适当的收起来。你在这个世界当中曾经是一坨雪白的球,然后越滚沾的灰尘越多,希望那些灰尘往下落一点,就像原来你很高兴地滚入这个世界中一样。

刚刚入梦时,经常会有一些闪回或者幻想的时刻,它会给我提供很强的艺术的源泉,我觉得那是特别有意思的。不管是从心理还是视觉的层面,我希望能够把这种闪回和意念更好地表达出来。也是让自己不要那么理性,更本真一点。

忘倦行书之采珍集 107cmx167cm 纸本粉彩 2012年

KU:说一个有点困难的话题,你的妈妈不久前去世了。她也是一位大家很喜欢的画家。有一个艺术家母亲对你来说意味着什么?

M:我挺感谢她的。因为她给我留下了很多她喜欢的东西,那些东西经过了一个艺术家之手的筛选,它们并不昂贵,但确实传达出了不一样的质地和造型趣味,我因此有了很多不一样的视觉经验。

其次是很感谢她教我绘画,至少把我引入门。她是一个感觉先行的艺术家,像章鱼一样伸展出她的触角,摸到哪里是哪里。我经常会觉得我受她影响很大,并不是她教我的,而是你长期和一个人一起生活下来不自觉地受到影响

因为有一样的DNA,所以你们在面临同样问题的时候一定会做同样的选择,当这样的重复性选择历史般重现,你会觉得它是无可避免的,这跟你的任何保守、习惯或者教育都没有关系。

我对她的艺术有挺深的了解,毕竟从小看着她画画长大。她的绘画是那个时代的产物,但有一些东西你会觉得是超越于时代的,比如她非常喜欢用感觉去铺陈开她的画面。我不会去拿自己的作品作比较,因为在不同的时空下,最重要的是你会有内心里的自己,每个人都有他自己的语法。到最后,每个人都是一首诗,一个篇章,首首都不一样。

最后,我想最开心的事情是你可以像曹雪芹那样,看这个世界上所有的人都很透彻,能够看得出每个人的各不相同,形形色色。到那时可能真的就只剩下了审美和感叹了:啊,他是这样的,他是那样的!到底是怎样的呢?情到深处就是无语凝噎,会真的无法用语言去描述。你终会成为一个很幸福的人生玩家。