——新经典 ——

年度艺术人物:徐冰

ARTISTS OF 2017:XU BING

成为徐冰

BECOMING XUBING

文/于海元

据说,徐冰早年在北京观看一次朝鲜艺术展览时,猛然觉察到自己身处一个同样贫瘠保守的环境之中,从此开始了现代艺术的创作,这就有了之后的《鬼打墙》、《天书》……

当徐冰在美国获得“麦克·阿瑟天才奖”,作为当代艺术家声誉正隆之际,他却发现当代艺术体系越来越没意思,大家都在追求高冷,追求酷,那么艺术到底是干什么的?他又再次与自己身上的独特中国背景和东方文化基因相遇……当艺术界对徐冰的“智慧”无不叹服,徐冰却用机械废品组装了两只硕大无朋的“凤凰”,又在英国伦敦维多利亚与艾尔伯特博物馆中庭花园带来《桃花源的理想一定要实现》。徐冰看上去不再“四两拨千斤”,但他希望自己的艺术能让更多人懂得。

相比较他的作品,徐冰更大的意义在于让我们相信,无论身处何时何地,艺术都可以发生,并将局限转化为养料。他启发我们在一个更为宏观和流动的视野中去看待自己身上所携带的文化背景和基因。他让我们看到在艺术史之外,更为生动和不可归类的事物正在成为新的艺术的可能。

◎徐冰视频展示

◎缓动电脑台 49cm×42cm×6.5cm ABS 塑料、不锈钢、电子元件 2003

徐冰早年刻过一张木刻,取名叫《田》。刻的是农村的庄稼地。当时他隐隐觉得画中的小自留地块跟报纸排版的版面很像,而一排排庄稼则有点像文字的排列,刻画的禾苗跟汉字的写法也差不多。多年以后,当他做了很多文字作品回头来看时,发现这一类的兴趣当时已经埋下。“任何东西都是有原因的。你只要经验过了,肯定就有痕迹。无论喜不喜欢,它们都埋在了你的文化记忆和基因中”。

2017年底,徐冰在武汉合美术馆的同名大型回顾展隆重开幕。徐冰在开幕式上说:“艺术是诚实的,也是宿命的,绝非计划所得”。

徐冰说自己是一个“听天由命”的人。早就想在国内做一个回顾展,但时间、空间和经费都不允许,也就搁置了。2017年武汉合美术馆有意愿做,也就做了。展览规模很大,内容丰富,除了《鬼打墙》、《天书》、《何处惹尘埃》等名作之外,还特意展出了《缓动电脑台》、《触碰,非触碰》、《蚕花》、《空气的记忆》等不同时期鲜为人知抑或很少展出的作品。这种安排与徐冰的一次看展经历有关,他曾在MOMA 看过美国照相写实主义画家查克·克洛斯(chuck close) 的一个个展,结果有点失望,全都是大头像,但他的作品在联展中效果就特别好,显得单纯有力。徐冰发现有人适合做个展,有人反倒不适合。

◎触碰,非触碰 尺寸可变 无线电话、成人用品、调控器 2003

◎在美国养蚕系列三:蚕花 (左:最初状态 右:最终状态)影像记录 1998 纽约巴尔德策展研究学院美术馆展出

于是,这次回顾展徐冰就特意带来了“更多的东西”。在他看来,这些作品似“不成熟”,或没有继续推进,但与那些大家耳熟能详的作品之间有一种相互注释和相互发现的关系。从中也可以看出徐冰的自信:他不愿被看作是一个只做《天书》或《中英文书法》的艺术家,他希望给大家提示出更多思维的线索,呈现一个更为饱满丰富的“徐冰”。

从上世纪90年代一直到今天,徐冰在不同的时间点上所做的不同作品,比如《鬼打墙》、《天书》、《何处惹尘埃》、《英文方块字书法》等等无不成为艺术史上的经典之作。所谓“经典”,简言之即是绕不过去的作品,说来说去总会谈到的作品,就像人类思维的“电脑病毒”一样。在徐冰看来,其中关键就在于作品是否涉及到人类永远要遭遇的问题,比如说文字,比如说文字和人类文明的关系,这些问题是永远存在的。如果艺术家在这方面用艺术的方法说了一句特别到位的话,那么每当人类触碰到这个问题,就要遭遇你的作品。

◎《鬼打墙》工作照

◎鬼打墙 综合媒材装置:宣纸、墨、土、纸 1990-1991 武汉合美术馆

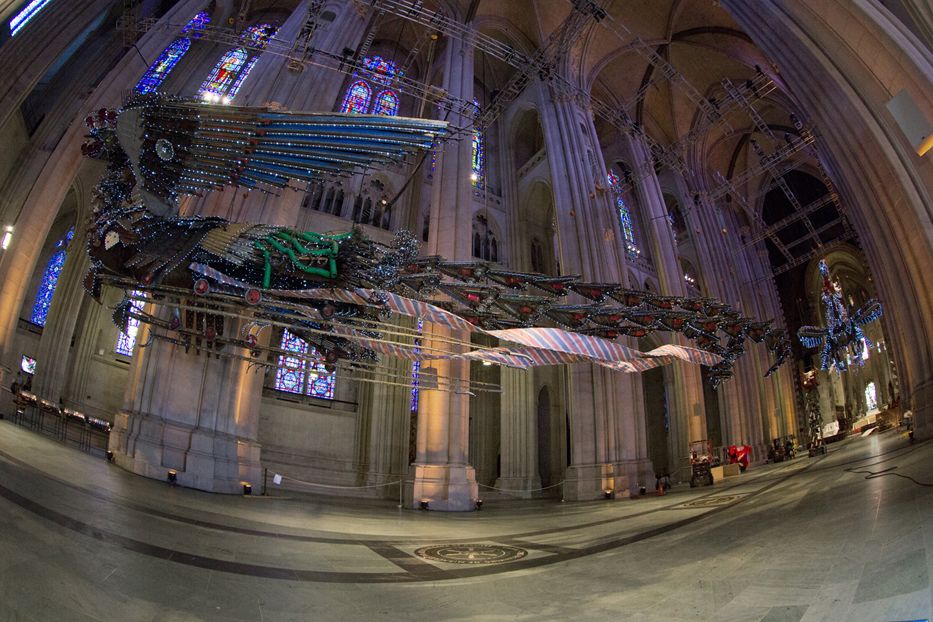

这次合美术馆的个展,徐冰选择用《凤凰》的3D打印模型和当时的记录片作为收尾。九年过去了,当时艺术圈很多人并不喜欢这件作品,觉得徐冰这次“太写实了”。确乎这件作品不像徐冰的名作《何处惹尘埃》那样充满四两拨千斤的“智慧”,或者说“观念”。但联想到2017 年底北京所发生的一系列风波,徐冰突然感到这件作品就像是为今天而做,触及到城市化转型中最核心的冲突。在大城市中努力打拼的的这些底层们,曾经为建设北京和打造“凤凰”倾注了自己心血的农民工们,如今可曾安好?

庞大的“凤凰”,依然粗粝的美丽着。徐冰说,《凤凰》就像是“今天社会底层的纪念碑”。而随着夜幕降临,《凤凰》亦如星河般灿烂,一切现实的沉重与残酷不见了踪影,只剩下轻盈和柔媚……徐冰感慨,有时一件作品要有待新的环境和关系的出现,反而能把作品中之前没有意识到的东西激活出来。而没有价值的作品则终将随风而散。现实如此“骨感”,作为一个对于现实极为敏感的艺术家,徐冰会否觉得艺术有时是无力的?徐冰警惕于“用艺术改变社会”这样的观点。但他又不是一个囿于艺术固有体系中的艺术家,他对自己所处的当代艺术体系有着始终的警惕,他自认从社会创意中得到了比在艺术中多得多的启示。在这样一个社会变异的时代,不只是艺术,几乎所有的领域都显得被动。因此,他格外强调艺术家要从社会现场中吸取能量。

◎凤凰 凤、凰分别长27 米、28 米、宽8 米 建筑废料 2008-2010 纽约圣约翰教堂

徐冰举了自己制作的电影《蜻蜓之眼》的例子。这部影片完全由网络采集的监控录像组合而成,在参加电影节时,连电影节的表格都无法填写,主演是谁?摄影师是谁?剧情片?纪录片?均无法确定,但这部电影却又是一部比纪录片还要真实的剧情片。徐冰意识到自己的电影是在监控图像上传到云端之后才可能出现的产物,而电影节的表格显然是在此之前设定的,因此这个新鲜的事物对于电影产业来说确实有点怪异。此外还有肖像权的问题,徐冰和他的团队大费周折找到了影片中大部分的人,征得他们的同意。但事实上徐冰咨询了很多的律师,没有人能够说清其中的法律边界到底在哪里。荒诞的是,当徐冰在讨论这些法律问题的时候,与会者在来的路上他们的行为也已经被大数据公司采集,转化为财富,并没有得到任何人的许可。这种“连环套”本身就充满了黑色幽默。种种这一切社会的变异,在徐冰看来,都是艺术家无穷无尽的思维动力。

◎《蜻蜓之眼》 剧照

很多人都说徐冰“智慧”,而徐冰自己却不认为自己是一个多么“智慧”的人,他只愿承认自己是一个努力的人,是一个愿意从社会能量中汲取创作动力的艺术家。说到这里,徐冰又举了一个有趣的例子,有一次宋庄要颁发一个什么创意奖,评委征求徐冰意见,他偶然了解到乐平基金会正在做“小额贷款”,就是针对农村个体经济扶持的新思路。徐冰就他当时了解的当代艺术创意感觉都不如这个有意思,最后这个创意奖就真的颁给了乐平基金会。从这个例子也可以看出徐冰对当代艺术的看法和他对艺术与社会关系的认知。有句古话叫“功夫在画外”,徐冰的观点其实在某种程度上与此相似。比起艺术的风格或语言的探讨,他更感兴趣于社会的实验性,特别在这个时代,在当下的中国。

总得来说,徐冰是一位理性的艺术家。他的艺术,很像科学家的实验。他最大的兴趣和动力,就在于验证自己的设想和最终的结果有什么不一样。因此,他是一位工作起来极度认真的人,就像一位科学家不会容许自己的试管有一点点的不干净,从而影响实验的结果。

◎创作《地书》工作照,徐冰工作室

徐冰又是一个动手的人。他相信“手的思想”,相信真正的感受和跨越都要依靠不断的工作得来。思想家很多,而艺术家最终要完成的部分,是要把你对时代和社会想说的话准确到位的表达出来,那就必须找到新的说话方式,因为你要说的是别人没有说过的——新的艺术语言就在其中孕育。而艺术史,正是记录完成了这一部分工作的人的历史。

与很多艺术家声言追求“自由”不同,徐冰却说他的创造来自于“局限”。他拿自己正在做的“手工书”举例:这么简单的材料,其中的创造力和趣味就在于折叠和打开之间这么简单而微小的变化之中。这种限定恰恰给了创造力以空间。徐冰曾在美国一个极度后现代的博物馆中做展览,空间古怪之极,徐冰觉得太难用了,但他后来发现这一类“不好用”的空间会把你的思维逼到死角,让你不得不调动更大的能量来应对,这时反而你的思维就打开了。这又是局限转化为自由的一个例子。不难看出,其中的关键,在于艺术家自身如何去认知。特别是中国的艺术家,本就生活在一个充满限制的环境,如何去面对,去转化,使之成为自己创作的养料?

◎徐天书 综合媒材装置 1987-1991 武汉合美术馆

我问徐冰:“你对自己身上所携带的东西真能全部接受吗”?徐冰说:“那你没有办法,你就是在这样一个关系中长大。我喜欢安迪·沃霍尔,但你再努力,他的风格也不属于你,属于你的扔都扔不掉。只能是学会怎样使用你身上有的东西”。

看过徐冰写的一篇回忆文章,名为《愚昧作为一种养料》。看看以为懂了,但当面对自己的生活时,发现道理好讲,现实不易。又有几人能够敏于自己的“愚昧”,并汲汲于将之转化为“养料”?何况当下时代的问题早已不是明显的“愚昧”或“贫瘠”,反而是看似的“丰富”和口头上的“自由”带给人更多的痛苦和迷惘。如果徐冰是这个时代的年轻艺术家他会怎样选择?

徐冰拒绝了这个问题,因为在他看来“艺术是无法计划的”。但他也同意这个时代的考验同样巨大,因为选择和判断是最难的。在徐冰看来,历史就像很多大石头一起往下滚,个体只能被裹挟其中,不可能反其道而行之,所能做得只是一点很有限的调整。这似乎又回到了我们开始所谈到的“宿命”的话题。徐冰永远拒绝给出一个确定的答案,他似乎总是本能的选择在一个流动的关系中去看待和接纳事物,并时刻准备更新自己的看法。未来的人看今天可能同样“愚昧”,一如徐冰回望他的青年时代。但今天的人,能否看到自己的“愚昧”,并从中寻找到明天的可能性呢?艺术,或许就是这样的一种养料,让你尽己所能的成为你自己。

徐冰:每一代人都有他的“愚昧”之处

采访人:于海元

库艺术=库:您这次在武汉合美术馆展览的题目就叫“徐冰”,在展览开幕时您也提到,从这些作品中可以看出“徐冰是这样一个人”;您也曾说一个艺术家是宿命的。我们怎样去理解您所说的“宿命”?

徐冰=徐:任何东西都是有原因的。你只要经验过了,肯定就有痕迹。无论喜不喜欢,它们都埋在了你的文化记忆和基因中。当你需要的时候,它就会跑出来。这种东西有时是跑出来帮你,有时是跑出来害你,那就要看你这个人的质量。我做了这么多作品,真不是计划所得,不是说我计划想做一个触碰文字的艺术家,才做了很多。回头看,我怎么对文字这么有兴趣?那你就会反省。批评家也会从中找到你以往的蛛丝马迹。

库:艺术界的人提到徐冰,总是会用一个词“智慧”。您怎么理解一个当代艺术家的“智慧”?

徐:我不认为自己是一个如何“智慧”的人。我工作很努力,因为知道自己不是天才型的。“智慧”从哪里来?社会的创意真的是对我有巨大启发。我跟很多领域的人有接触,像李零、汪晖、刘禾、格非这些人对事情的判断,对中国现实的思考真的是非常智慧,每次和他们交谈都觉得思想上很有受益。比如说我是乐平基金会的理事,他们强调怎样调动社会创意,比如“小额贷款”,就是针对农村个体经济扶持的新思路。这个组织做的很多事情都极其有创意,而且都是在当下很需要有人去研究、关照和工作的领域,比如保姆培训。这些东西都给我很多思维的启示。

比起社会创意,艺术是被动的。艺术家总以为艺术是灵感的,是天才的工作,我觉得不是。

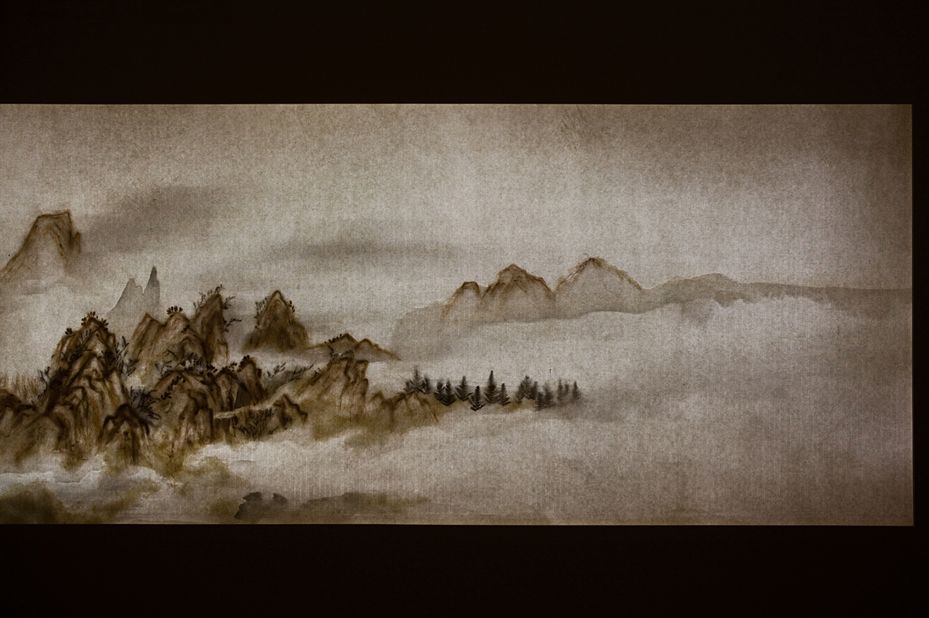

◎背后的故事- 江山万里图 综合媒材装置:宣纸、玻璃后的各种材料及装置 2014

库:起初大家对你的认识是一个“当代艺术家”,但随着您的一些新作出现,大家也开始谈论徐冰与传统之间的关系。您怎么看?

徐:做“天书”的时候我一心想做“当代艺术”,但也不清楚当代艺术是什么样子。最后你做出的东西从里到外,从材料到与观众沟通的方式都很中国。你身上有什么,艺术就是什么,本质上你左右不了它。

我意识到自己身上有很深的东方烙印,这些东西怎么来的?你就会不断反省。这个来源非常复杂,你的生活背景,包括文革的经历,对传统的打碎、颠覆等等,这些经历反过来让你和传统发生一种关系。甚至文革中很多反传统的行为本身就是传统的方法,比如很多琅琅上口的口号,就是自古《三字经》的方法,但对中国人是有效的。我们这代人和传统关系的复杂性就在这里。我从来不把“传统”与“当代”分开来看,两者之间是相互转化的,一个东西要在流动的关系中去判断。一个传统思想在一百年以前是落后的,在今天就有可能是最前沿和对未来最有价值的,比如中国的自然观。

库:您认为自己是一个善于自我省察的人吗?

徐:我做所谓“当代艺术”,但我自始至终都在反省这个体系的局限性和弊病。当时我说一些话有人还不太喜欢,觉得我怎么在做这个事还在说这个事的问题。其实正是因为身在其中,我才有对此的警惕。

库:同时您对自己身上所有的东西却是全部接纳的,没有排斥?

徐:那你没有办法,你就是在这样一个关系中长大,全部扔掉了还有什么?我喜欢安迪·沃霍尔的风格,但你再努力,他的风格也不属于你,属于你的扔都扔不掉。只能是学会怎样使用你身上有的东西,学会转换它。

在整个人类文明的进程中,有时需要这个文明的特质,有时需要那个文明的特质,对文明的判断应该是在一个流动的关系中辨别的。那我们身上所携带的优质、劣质的,特殊性的东西,一定是和我们的生长背景有关。

库:您在去美国之前在美院的素描课就被很多人津津乐道。这些年来您也带了一些学生,他们作为独立的艺术家,从您这里能学到什么?

徐:其实是一个相互的过程,不仅仅是他们从我身上学到什么。其实艺术最核心的部分是无法教的,只能是围绕着这个东西去说。教和学的关系就是一个相互发现的过程,你和这个学生谈话;看他的眼神;看他对其他人艺术的判断;这个学生真正核心的性格到底是什么;他到底要为艺术付出多少;他平时掩盖的是什么;他身上真正有价值的东西自己可能并没有意识到。我相信每个人都是一个宝藏,要做的就是判断从哪里开口去挖,最终还是要靠他们自己挖掘出来。

在和他们接触的过程中,我随时都警觉于我们这代人和他们的不同和距离到底在哪。我们身上缺失的和他们身上缺失的,都要在相互比较中才能认知。

◎背后的故事- 江山万里图 综合媒材装置:宣纸、玻璃后的各种材料及装置 2014

库:您曾写过一篇文章,《愚昧作为一种养料》。现在年轻人面对的看上去不是“愚昧”和“限制”的问题,但看似的“丰富”和“无节制”是否带来的挑战是一样的?

徐:当然,对他们来说有很大考验,因为他们的选择性太多,而选择和判断其实是最累的。我们那会儿看上去是“愚昧”,但未来的人看今天可能也是“愚昧”的,可能会说那时的人怎么那么傻,整天抱着手机玩得很开心。或者说将来基因被优化的人种看我们今天的“自然人”,会觉得“自然人”太虚弱了,整天生病,也不好看,还很怕死,整天养生什么的。在一个大的关系中,可以说每一代人都有他的“愚昧”之处,只能是看你怎样去使用自己身上看似“愚昧”的局限性。