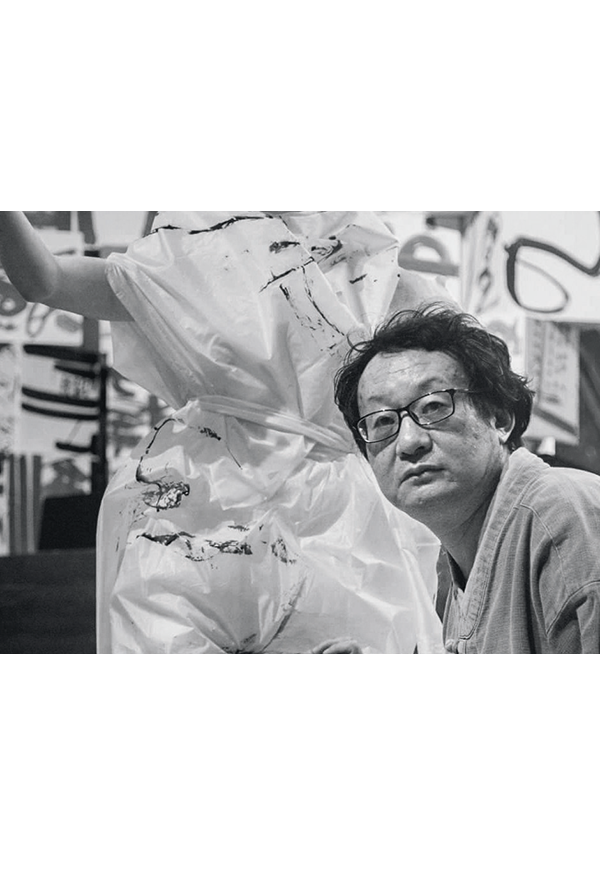

张强

Zhang Qiang

张 强,1962 年生于山东肥城,曾任山东艺术学院教授,首届硕士生导师,四川美院美术学系系主任,重庆人文社科重点研究基地当代视觉艺术中心主任。2013 年获得中国省部级专家“两江学者”终身荣誉,为四川美术学院教授,艺术学与水墨高等研究中心主任,山东泰山学院当代视觉史高等研究院院长,英国南安普顿大学温切斯特艺术学院客座教授,艺术实践理论与批评博士生合作导师。

◎

编者按

作为踪迹学的创始人,张强有极高的理论造诣,而行为书写正是“踪迹学”的实践。在他的“踪迹学报告”中,所有的笔踪墨迹,都是建立在一个“失控的意外”状态之中。这种脱离了“控制”的笔法,其实就是一个“神来之笔”的“生产与制造系统”——他作为书写者,无法控制笔法降落运动到纸面的效果;而操作纸面的女性合作者试图按自己的意志来驯服这些来自“他者”的笔踪墨迹。但她又不能绝对地控制书写者,而书写者也无法完整地表达自己,所以在相对的意志体现中,二者都是不存在的。

张强取消了作者观念,将书写视为主体生命的流变、沟通、交契,视为这种活动中以她者能动性产生的事件和过程。在此,主体不再是先验的、形而上的存在实体,而是一个不断建构自身的非确定性变化过程,主体体现在亦此亦彼的无意识书写中,以及互为表象和本质挖掘对象的互主性运动关系中,实现同时共存的对话原则。

“踪迹”在差异的游戏中产生,它的意义在于重新去追问、探询、置疑与再书写,而这一点跟“言语与语言”、“主体与他者”、“在场与不在场”等矛盾密切相关,对意义“追踪”的过程,也是张强对传统文化重新思索和发掘的过程。

在“行为书写”中,张强做为书写者,不仅仅是作为个体的“我”,而是带着长期对中国书法学习、感受的历史经验,其实携带的是中国书法家整体书写经验的系统。他放弃了传统对书写对象的目光注视,而这对合作的女性而言,此时的毛笔在无形中变成一道凝聚了两千年的目光。那些在宣纸上留下的破碎文字踪迹,既和人体上留下的踪迹构成一体的联系,同时又有相对的独立性,并具备架上艺术的特征。

男性和女性,毛笔和女体,无法控制的书写和纸面、女人体的移动,固有书法符号和被解构后的支离破碎……他的作品被赋予了多重的象征意义,多种对立的矛盾因素构成了整个行为本身。

关键字: 踪迹 行为书写 双面书法 女性 神性在场 意外

◎ 移形换步——张强踪迹学报告之行为书写 三亚 2017

◎

张强:汉字书写系统的建构

采访人_ 于丽娜

库艺术= 库:您对艺术媒介的使用,颠覆了中国水墨的传统——女性人体、石膏几何体都成为您书写的载体,传统宣纸也变为附着在人体上的服饰,而呈现为另类的载体样式。女人体、石膏体、宣纸服饰作为一种新的媒介,它们与传统有着怎样的分裂与对话?请谈谈您对媒介的思考。

张强= 张:我对于后现代有一个基本定义——不是讨论在什么地方发生,而是关注在什么情况下被讨论。历史上很多艺术家、书法家,都曾有很狂狷的行为,比如张旭醉酒后用头发书写——这看似与当代的行为艺术相似,但它还不是当代艺术,因为它没有与当下语境相结合而使知识发生重构。艺术家对身体的使用,在当下带有强烈的政治色彩,尤其是女性身体。

在西方古典时期,女性身体常是绘画的主题,这引起女性主义者的抗议和不满,其中一个团体提出口号质疑——女性只有裸体才能进入大都会吗?事实上,以前就是如此。当时找不到女性主体自觉的艺术行为,所以简单为历史翻案也没有意义,现在正在构建一个新的讨论语境。我在作品中,使用到的女性身体、宣纸、几何体等因素,也是重构一个知识谱系。女性虽然作为被书写者,但她也被赋予了主动性,但有人认为让女性在我身上写,似乎更具主动性。可艺术不是1+1=2,它是提出问题,而非解决问题。

◎ 欲望踪迹与身体风景——张强踪迹学报告之行为书写 重庆虎溪泓月丘 2016

库:行为和动态艺术背后的一个根本概念就是,要亲自观赏作品的“现场”展示才能体验完整的艺术效果。在您的行为书写中,“实时元素”与“水墨元素”相结合。这种“实时性”占据何种份量和意义?

张:行为艺术最重要的是它的“现场性”,但很多人无法来到现场,所以就无法获取一种真实的感受——通过图片、录像或影片的“间接观看”,跟“直接在场”所获取的真实感受是不同的。今年5 月,我在东莞与两个舞蹈演员合作,做了一个类似“水墨剧”的表演现场。我将毛笔的“书写性”和她的“肉身性”相结合,并通过她的动作淋灕尽致地体现出来。很多女权主义观众认为,男性在女性身上书写有问题,但我觉得艺术最不怕的就是问题。他们虽对我的现场创作抱有不满,但又喜欢我与魏离雅(比)“双面书写”在天地之间相融的浪漫效果。不过我觉得艺术在美之外,应该产生追问,行为书写本身就是一个“追问的艺术”,让你无法躲避。

库:书写本质上是一种时间的体现,而时间与情感存在一种共生关系。时间贯穿于您的作品内部,在您的“踪迹学报告”中,无论是您还是合作的女性,甚至现场的观众,都是创作不可或缺的一部分。您如何看待时间在其中,所生发的情感特质?

张:通过作品,我希望引发一种追问,而不是愉悦、激动的情绪概念,因为情感容易模糊问题,当代艺术中最不需要的就是情感。但我非常关注“时间性”的问题,因为时间性是中国书写中的重要因素。“书写时间性”的产生,是纵向和横向双重时间纬度的重叠。什么是“时间的重叠”?比如,深受中国人喜爱的太湖石,其实是一个承载时间的聚合空间——它的“透、漏、瘦、皱”并不是一种美学趣味,而是四种时间纬度的穿插。那我在行为书写里,怎样建构“时间性”?我是通过不断地去做,然后把它们聚欲望合在一起,通过对比构成一种时间的叠加。

◎ 张强+ 魏离雅双面书法装置与张强踪迹学报告之水墨图式 山东安丘齐鲁酒地国际展览中心 2015

库:身体是具有社会意义的语言符号。您的女性合作者多为模特或网红,比如在《身体踪迹与欲望风景》中,其中的女性穿着时髦的红鞋,她身姿曼妙、妆容精致。这在当代被认为最具价值的女性身体特征,其中是否也有性潜力加注其中?

张:如果不了解我的作品现场,人们会把过程简单化。在“身体风景与欲望踪迹”中,那位女性合作者是西南大学美术学院国画系的一个学生。当我和她大致介绍了作品的状况,她表示有浓厚的参与兴趣,后来到我工作室进行了这次合作。我在工作室里,设置一个三脚架,进行遥控拍摄,书写全程,我的目光都不会注视她。在封闭的空间里,她开始有点不知所措,但后来逐渐进入状态。因为前面只有镜头,没有关注她的目光,所以她的自由度得到了充分调度。红鞋是她自己带来的,其初衷是为了增加自己的表现力。但对我来讲,红鞋更像是大画里的印章。在跟我合作过的女性里,她其实比不上专业模特的对于身体的表现力度,但毛笔带着一种神奇让她变得妖娆,笔尖似乎点燃了她内心的愿望之火、性感之火。这个女孩在生活中很普通,但在笔尖下却变得异常妖艳。

其实在没有男性目光注视的情况下,毛笔无形中变为了一个潜在目光——那是一道凝聚了两千年的目光,所以那个时候的书写者,不仅仅是作为个体的“我”,而是我在学习、感受、浸淫中国书法之时所携带的历史经验,带动了中国书法家的整体书写经验系统。这个女孩又是学国画的,她身处在这一系统背景里,可能内心也会受到一种暗示。

◎张强踪迹学报告之水墨图式 山东安丘齐鲁酒地国际展览中心 2015

库:在当代艺术中,有一些艺术家对人体的使用,也会选择身材变形、年老体衰的女性,您会选择这些女性进行创作吗?

张:我在邀请合作者时,采用一种“开放”的形式,而没有进行任何挑选。我认为如果有了挑选,作品就会掉进狭小的“个人趣味”里。我曾合作过的最大女性,是一位将近60 岁的瑞士女性,而在中国很难找到这样的合作者,因为这存在着社会性的前提——在大家看来,“出风头”是年轻女孩的事情。我对合作者没有任何条件限制,完全是自然而然的。

库:您在创作中,从“创作主体”变为“影子”的角色,这超越了传统的书写关系,而进入“人的书写新关系”的建立。为什么想到在书写中,对“人本身的意识”进行提示?

张:抽象表现主义的艺术家,他们遇到的最大问题就是——终将有一天会将自己掏空,甚至走向极端的心理焦虑,他们在创作后期,会陷入一种巨大的虚无,因为情绪在无限宣泄后,会走向一种同化境界,陷入到一种新的集体思维模式。而后现代艺术跳脱了抽象表现主义的这种局限,主体性被藏匿了。比如巴特的符号学里面宣告“作者死了”,其实他只是“不在场”而已,他藏匿在现场的背后。而在我的书写行为里,我在不看对象的情况下,变成了一个影子,所以大家注意力就关注到了被书写者的表现上。“藏匿性”是思想的另一种体现,它把形式简化而把表现关系复杂化、深入化,使得“思想在场”。

库:中国古典书法美学中,有一个原则是:“有我便俗、无我便杂”;“有我”是一种自我情感情绪的可控,“无我”是纯粹的失控。您的艺术探索一直致力于——在可控与非可控之间,寻找到第三条道路。您如何寻找这条道路?它对当下有何意义?

张:“有我性”和“无我性”是我经常引用的古典书论。什么是“有我”?比如抽象表现主义过于有我,会导致一种新的庸俗化境遇。那什么是“无我”?比如我们在研习、临摹传统时,如果没有自己的主体选择,就会变成一种杂乱的状态。在当代艺术里,很多新媒体艺术或影片过度“无我”,就变成一种杂乱图象的堆砌。而我的创作保持在“有我”和“无我”之间的状态,这是形式撤离与思想在场的位置。

◎开卷——张强+ 魏离雅 双面书法装置 河南林州太行山区 2012

库:您在“踪迹学报告”中,放弃对书写意志的表达和对书写概念的控制,不再注视书写,这引发了其背后的意义——让神性在场,成为神性空间。“神性在场”也是当代艺术的重要追问,您如何看待这一概念?

张:这里的“神性”与基督教的神性是两个概念,不能混淆。我们知道文艺复兴是对基督教的“神性颠覆”,让“人性在场”;但人性过度在场,会变得庸俗化和不择手段。“神性在场”是一位批评家对我的启示,他通过我的作品理解到“神来之笔”的意思——我通过男女之间的合作,创造出一种“神来之笔”的方式,你不知它来源何处,也不知它去向何方。其实这与流行在民间的“请笔仙”的游戏很像,我的书写就有其中的意味。但不同之处在于,我对结果没有任何期待,而请笔仙是有期待的。我在书写过程中,被另一个人的意志控制时,我是不存在的,她也不存在。她无法完全控制我,我也无法完整地表达自己。所以人的意志无法体现,也就是“人不在场”,“神性”在场。

库:在“双面书法”的创作中,与女性合作者在一袭长卷之绢的背后,各自执笔书写,进行一种笔墨对话。您如何理解和超越书写的“笔性”与“书性”?

张:我与魏离雅(比)合作的“双面书法”,实际进入了第三度或第四度的空间。两个笔尖接触之处,变为一种书写的重叠,一种拓扑的空间,它和我“踪迹学报告”里的“平面挪移”不同——“平面挪移”在一个平面里发生变化,“双面书法”则是两个空间的穿插,变成了由两个二维空间重叠的四维空间。在书性方面,我按照自己的书写意愿表达,她按照她的书写意愿表达,当两种表达交织在一起,就变成一种新的表达。

库:您与合作者将“双面书法”带到了不同的自然景观里,这拓宽了传统书法的呈现和观看方式,是将书法与传统呈现的场所进行了分离。您觉得艺术品的欣赏或理解,是否能独立于其展出环境之外?艺术品是否能完全脱离原初环境的文化内涵?

张:书法在过去呈现于室内的封闭空间,它只是文人趣味的表达,有一定的欣赏、判断模式。但汉字是象形文字,它来源于自然,所以我们把一个山谷变成了如同厅堂。当我们把“双面书法”带到世界不同的景观里,这发生了根本性的改变。当书法变成百米长卷被放到自然里,以前在室内对书法的判断就全然失效。它在自然山谷里随风起伏,你看到的其实不是书写,而是一个整体的变化。书法的原初性,通过“再装置”的过程,在一个新语境和意义里游离。

库:您如何看待水墨对于抽象主义、抽象表现主义的潜在影响?

张:从国内到国际,很多学者都在研究——抽象表现主义如何受书法的影响。我觉得进入了一个“进化论”的逻辑误区。但换个角度看,如果说“抽象表现主义”就像是中国的“后现代书法”,它比书法更早地完成“现代性转型”。我在1996 年出的一本书,《游戏中破碎的方块——后现代主义与当代书法》之中,我把抽象表现主义艺术家,尤其是马瑟韦尔、塔皮埃斯和克莱因,当成是中国的后现代书法家,由此重构一个后现代的讨论语境。抽象表现主义和书法不是对立的关系,而是一个家族关系。

库:您认为水墨在当下世界文化语境中,有何象征意义?这种象征意义又对中国当代艺术身份产生何种影响?

张:在当下世界文化语境中,我们应关注的不是水墨简单的象征意义,而是要建构一个水墨思想体系。通过对现代经验和历史经验的梳理,以及对西方经验的逾越,让水墨发生真实的作用,从而实现汉字书写系统的建构,这才是最重要。